「高齢者虐待」とは?

この法律では、高齢者への虐待を防ぎ、高齢者の安全や権利、尊厳を守るための支援について定められています。

なお、高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義していますが、65歳未満であっても、 要介護施設に入所している等、一定の要件を満たした者は「高齢者」とみなし、高齢者虐待防止法が適用されます。

「高齢者虐待」の種類

「高齢者虐待防止法」では高齢者虐待を、以下の2つに分けて定義しています

養護者(65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族・同居人等)が養護する高齢者に対して行う虐待

養介護施設従事者等(高齢者福祉施設や居宅サービス事業所名地に従事する職員)が高齢者に対して行う虐待

「高齢者虐待」の分類

「高齢者虐待防止法」では、高齢者虐待を次の5種類の行為としています

身体的虐待

- 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること

- 身体を拘束し、行動を制限すること

例)殴る、つねる、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど、

打撲させる、ベットに縛り付けたりする身体拘束、

意図的に薬を過剰に服用させ言動を抑制する など

介護・世話の放棄 (ネグレクト)

- 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放棄

- 同居人による虐待行為の放置、養護を著しく怠ること

例)入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れている

水分や食事を十分に与えられないことで、空腹状態が長時間続き脱水症状や栄養失調状態にある

室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させる など

心理的虐待

- 著しい暴言、著しく拒否的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与えること

例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う

話かけているのに意図的に無視をする など

性的虐待

- 高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為をさせること

例)排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する

わいせつな行為をしたり、強要する など

経済的虐待

- 養護者や親族が高齢者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること

例)生活費を渡さない、使わせない

自宅等を本人に無断で売却する

年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する など

養護者による虐待を防止するために

高齢者虐待が起きる背景

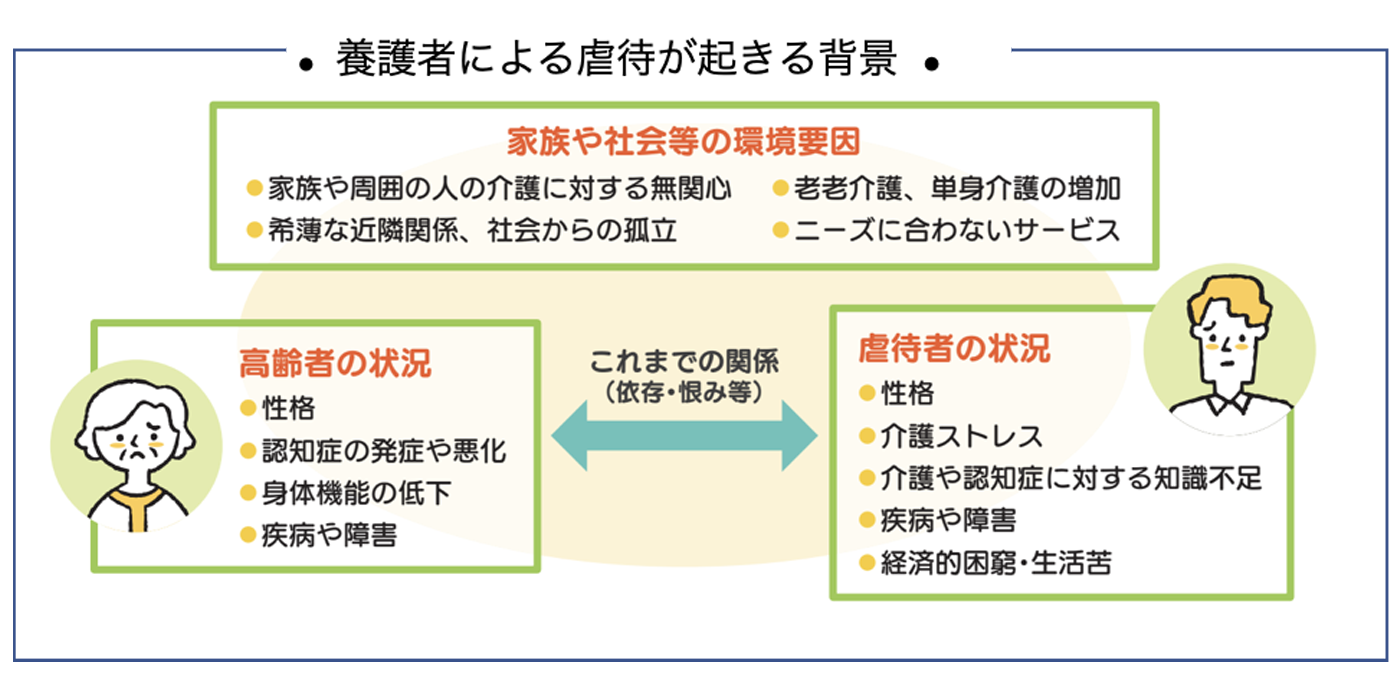

養護者による高齢者虐待が起きる背景には、虐待者だけではなく、家族や社会等、様々な要因が重なり合って起こると言われています。

虐待を防止するために

介護負担の軽減

高齢者介護は、長期間になるほど介護をする人に大きな負担がかかります。介護者の負担を軽くするために、サービスや制度を積極的に利用しましょう。

例)訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、ショートステイ 等

高齢者虐待を防止する地域づくり

「高齢者虐待は誰にでも起こりうる」という認識のもと、地域において、介護が必要な高齢者を抱える家庭が孤立したり、閉じこもりがちにならないよう、高齢者や介護者をあたたかく見守り、声かけをすることが大切です。

●見守り・・

「最近姿を見ない」等、地域で暮らす身近な方が小さな変化に気付くことが重要です。

●挨拶を交わす、声掛け・・

介護をしている方は地域から孤立しがちです。周りの方の挨拶や声かけが虐待を防ぎます。

認知症の理解

- 虐待を受けている高齢者の多くに認知症状が認められ、認知症による言動の混乱(周辺症状)によって、介護者は大きなストレスを抱えることになり、虐待の要因につながっています。

- 認知症は脳の障害により起因するもので、誰にでも起こり得る病気の一つです。

- 認知症は早期診断が大切です。早期に専門の医療機関を受診することで、進行を遅らせることが可能な場合があります。

虐待に気づいたら

高齢者本人の生命や身体に重大な危険がある場合、気づいた人は通報する義務があります。

虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者などにとっても必要なことです。(※通報の秘密は守られます。安心してご相談ください。)

もちろん、虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。

養介護施設従事者による

虐待を防止するために

施設・事業所内虐待の発生要因

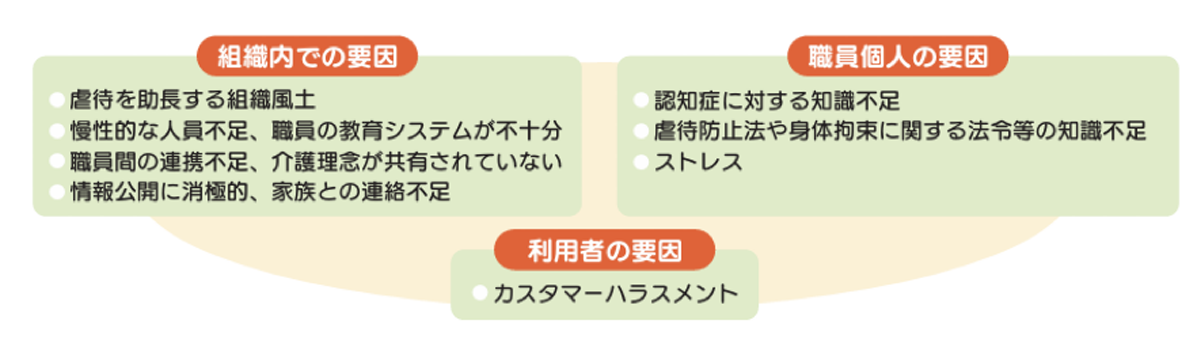

養介護施設従事者等による虐待は、組織における運営体制の問題、職員のストレスや知識不足、利用者の認知症などの病気の進行による対応のしづらさなど、さまざまな要因が考えられます。

不適切なケアは虐待につながります

不適切なケアが継続的に行われると、高齢者虐待につながるリスクが高まります。

施設・事業所内で定期的にケアを見直し、改善に向けて取り組むことが大切です。

不適切ケアをセルフチェックして、行動を見直しましょう

- 利用者さんと友だち感覚で接し、あだ名や呼び捨てなどする

- 威圧的な態度や命令口調で接する

- 声がけをせずに介助したり、私物を触ったりする

- 「ちょっと待って」を乱用し、長時間待たせる

- 呼びかけやコールを無視したり、意見や訴えに対して否定的な態度をとったりする

- 時間短縮のために自力での食事摂取が可能な利用者さんの食事介助を行う

- 利用者、家族の言動をあざ笑ったり、悪口を言ったりする

介護現場での虐待を防ぐ環境づくり

研修の実施、ケアの質の向上

認知症高齢者の虐待被害が増えており、認知症の正しい理解や、ケアの質を向上するための研修や高齢者虐待に関する研修会等を定期的に実施し、虐待防止への意識を高めることが重要です。

また、実際にケアにあたる職員だけではなく、管理職等を含めた事業所全体での取り組みが重要です

ストレスケア

”不適切なケア”をしてしまう背景には、業務の多忙さや、日常の中で蓄積されたストレスが原因となる場合も少なくありません。

問題が小さいうちに相談するなど、職場全体で働く環境を見直し、ストレスの要因を改善していくことが、個々のストレスケアにつながります。

早期発見・早期対応

虐待を早期に発見し対応できるよう、風通しの良い環境を整備し、虐待を起こさない、助長させない職場を作ることが必要です。

そのためには、利用者や家族からの虐待等に関する相談にも適切に対応できるよう、相談体制整備を図り、地域の住民やボランティア等多くの人が施設に関わる仕組みを作ることが大切です。

施設・事業所内における虐待に気づいたら

高齢者本人の生命や身体に重大な危険がある場合、気づいた人は通報する義務があります。

虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者などにとっても必要なことです(※通報の秘密は守られます。安心してご相談ください) 。

もちろん、虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。

養介護従事者等による高齢者虐待に関する相談窓口

● 施設・事業所がある振興局の社会福祉課

※ 札幌市、旭川市、函館市の施設・事業所については、各市役所で介護保険施設・事業所の

運営指導を担当している部署が通報先となります。

家族や同居人等の養護者からの高齢者虐待に関する相談窓口

● お住まいの市区町村の高齢者保健福祉担当部署

● お住まいの地域の地域包括支援センター

● 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)